Nicolas est assis, studieux, derrière le petit bureau d’écolier sur lequel trône. unique objet, un gros cahier à feuillets quadrillés qu’il noircit. appliqué. de longues colonnes d’une écriture fine et penchée. En face de lui, une ligne imaginaire, qui part du bureau et va finir contre le mur jaunatre, à six mètres de là.

Ligne imaginaire. Rigoureuse frontière. A droite s’allonge une espèce de bar, de comptoir, derrière lequel un serviteur prépare les infusions de cannelle, de lait au miel, de sésame moulu. A gauche s’alanguit la salle. Pièce sombre, où les voix chuchotent mais où les dominos claquent sur les tables. Pour chaque infusion passant dans sa ligne de mire (aucune n’y échappe, soyez-en sûr). Nicolas inscrit rapidement, précisément, une ligne de plus dans la première colonne de son cahier d’écolier.

Nicolas frôle les 80 ans mais l’œil n’y paraît pas, ni la moustache irréprochable, ni la mèche soigneusement peignée sur le côté, ni le costume prince-de-Galles croisé, impeccablement coupé. Il conserve l’aspect un rien guindé qui devait être le sien lorsqu’il étudiait la médecine dentaire à Paris, dans les années vingt. Mais la vie parisienne brillait de mille feux pour l’adolescent grec envoyé là par sa famille, il y avait des femmes plus libres que partout au monde, il y avait surtout les parties de poker qui se terminaient au jour, l’heure interdisant l’assiduité aux cours, le résultat de la partie empêchant généralement l’achat des livres d’études…

Nicolas est rentré chez son père, tête basse. Il ne serait jamais dentiste.

– Eh bien, dans ce cas, lui dit son père, tu t’occuperas du café.

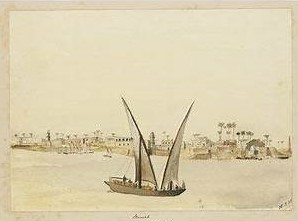

Soixante ans plus tard, le voyageur passant par Minieh (Moyenne-Egypte) remercie les filles de Paris et les hasards du jeu car Nicolas Solon, Grec d’Egypte, 80 ans, offre dans son café ce qu’il est si rare de trouver dans toute la vallée du Nil, un lieu propre, accueillant, calme, où les tables ne poissent pas et où – ô miracle – on peut se procurer à compte honnête une bouteille de vrai whisky ou d’authentique cognac.

Les dignitaires de l’Eglise copte sont ses principaux clients. Ils passent, hautains, entre les joueurs de dominos, leur longue barbe blanche se penche, secrète, sur le bureau de Nicolas. dont le visage ondoie à peine en signe d’acquiescement. Nicolas tire alors de son gousset la clé du coffre situé derrière lui, non sans s’être muni auparavant d’une bonne épaisseur de papier journal. En un tournemain, la précieuse bouteille se réfugie dans son emballage de fortune, un billet a été glissé entre les pages du cahier d’écolier et l’homme de Dieu repart entre les joueurs de dominos, aussi digne que s’il était venu administrer l’extrême onction.

Minieh est une ville douce, sereine. Les fiacres d’un autre temps continuent d’y être le transport bon marché. Tant pis si le cerclage des roues laisse désormais à désirer et si la plupart des chevaux sont malingres et boiteux. Le coiffeur de la place a reçu une carte postale, en français. C’est l’ancien propriétaire de la très belle maison de maître, devenue permanence du parti. Il étai juif, il a fui en 1956. Pour la première fois, il écrit. Il dit même qu’il reviendra, peut-être.

Le coiffeur ne lit pas le français. C’est Nicolas qui traduit pour lui. Un autre Nicolas, le deuxième, grec de Minieh. Nicolas Gryllis. La tête de Zorba un lendemain de fête. Ongles noirs, tenue douteuse, barbe d’une semaine, mais dégaine d’aristocrate. D’aristocrate usé.

Nicolas Gryllis est sur les traces d’Alexandre le Grand. A l’en croire, la victoire approche à grands pas. Nicolas sera bientôt mondialement célèbre. Grâce à lui, on aura enfin pu mettre la main sur la vraie dépouille d’Alexandre.

En attendant, Nicolas hante une pièce unique, grabat-bibliothèque, dans un second étage sifflant de courants d’air. On y trouve les livres les plus rares, les publications les plus inattendues. Nicolas a tout lu, tout englouti. Il connaît par cœur tous les musées d’Europe, où il n’a jamais mis les pieds, il se promène en rêve dans les monastères du Sinaï, appelle les moines par leurs prénoms et se recueille avec eux, en rêve, sur le temps épuisé où l’esprit en remontrait à la matière.

Nicolas m’a emmené chez Nicolas. Le penseur négligé m’a invité pour une infusion de cannelle au lait chez le potache de 1920. Et mon regard s’est arrêté sur un profil, celui d’un joueur de dominos, massif, la peau plutôt sombre, soixantaine tassée. Pourquoi cette silhouette m’attirait-elle ainsi ? Et pourquoi, lorsque ses yeux se sont tournés vers nous, ne m’a-t-il pas fait un signe de tendresse ou de connivence, comme autrefois ? Car ce nez curieux, ces sourcils méfiants chapeautant un regard candide et roué, cette bonhomie alerte, cette sagesse apaisante, appartenaient à mon père, à n’en pas douter. A peine un peu plus bronzé qu’au moment de sa mort, voilà six ans.

Le peuple du monde est décidément une grande famille.