Mon père est mort dans la nuit, à l’hôpital. C’était voilà tout juste cinquante ans et je ne m’en suis jamais vraiment remis.

Je l’aimais, je pense, mais je ne suis pas sûr de l’avoir connu. Nous avons longtemps vécu sous le même toit mais nous étions restés étrangers – disons plutôt visiteurs – l’un pour l’autre.

Mon premier souvenir de lui ? Peut-être cette nuit de Noël où il était venu me réveiller, dans ma chambre à l’étage, pour que je descende au plus vite. Le père Noël venait de passer tout exprès pour moi, dans le chemin bordant la maison. Avec un peu de chance j’aurais encore le temps de le voir s’éloigner avec son traîneau.

Sans doute n’avais-je pas été assez rapide. Plus rien ni personne à l’horizon de neige et de ténèbres mais ici, au bord du chemin, au pied de l’escalier de pierre, quelques fétus de foin et une belle crotte encore presque chaude. L’âne était passé et donc, forcément, le père Noël avec lui. D’ailleurs, dans le salon, sous le sapin illuminé de vraies bougies, avait été déposé pour moi un beau cadeau. Que contenait-il ? Je ne me rappelle plus mais je me souviens encore du foin, de la crotte et donc, forcément, de l’âne et du père Noël.

Peu avant la Première Guerre mondiale, mon père était né orphelin. Adolphe, le mari de Maria, mon grand-père donc, s’apprêtait à la quitter et s’était suicidé en apprenant que sa femme était enceinte. Maria, vendeuse dans une boucherie, avait aussitôt quitté Lyon pour se réfugier à Ferney, dans la belle maison de maître où vivait seule sa belle-mère, Marie.

Les deux femmes formaient un attelage étrange. De son mari, négociant à Paris, Marie avait hérité la maison de Ferney. Elle était venue s’y installer en douairière solitaire autocrate, agnostique et communiste. Maria, née Nicolas, avait toujours été pauvre et toujours croyante au-delà de l’imaginable. Elle assistait à tous les vêpres, était de toutes les messes et, silhouette noire, se signait en toute occasion. Marie méprisait Maria et Maria détestait Marie. C’est dans ce monde de femmes que mon père est né et a grandi.

Ce que je sais de cette époque, c’est ma mère qui me l’a raconté. Mon père, lui, n’en a jamais soufflé mot mais je devinais chez lui une grande admiration pour sa grand-mère disparue et un dédain irrité pour sa propre mère. Entre-temps, la grande maison patricienne avait été vendue à la mort de Marie. N’étaient restés que la ferme, le verger et les terres agricoles, ce qui était encore beaucoup.

Mon père avait fait ses études en pensionnat à Lyon, au Lycée du Parc puis à l’université. Il en était revenu ingénieur agronome, une spécialité qu’il pratiqua à peine, sauf plus tard au Brésil. Jeune diplômé, il devait avoir vingt-cinq ans lorsque lui fut proposé un poste inespéré quelque part en Asie, Indonésie je crois. Il s’en faisait une fête mais sa maman s’était jetée à ses pieds en le suppliant de ne pas la quitter. Il ne partit pas.

Jeunesse libre et désinvolte. La grand-mère pourvoyait au quotidien. Mon père s’était acheté un vélo et, avec Julien et deux ou trois autres copains, il découvrait les routes du canton, du département et bien au-delà.

Comment rencontra-t-il Betty, jeune secrétaire zurichoise employée à Genève ? Je ne sais plus très bien. Ce n’était pas son premier amour mais ce fut son grand amour, leur grand amour. Je naîtrais plus tard, lorsque bien des choses se seraient passées et que la passion eût fait place à un quotidien de tensions, de cris, de non-dits et d’indifférence réciproques.

Nouveau-né orphelin, mon père avait été baptisé Aimé. Un prénom si peu adéquat que chacun l’appela Maurice. En mémoire de cette erreur de casting, son passeport porterait désormais la mention « Aimé dit Maurice ».

Les amoureux étaient de vrais sportifs. En hiver, ils gravissaient les sommets du Jura voisin, équipés de skis à peaux de phoque et, à la belle saison, ils couraient les routes à vélo jusqu’en Beaujolais, berceau d’une partie de la famille, et même jusqu’en Occitanie. Il me reste quelques photos d’eux à la neige mais rien des escapades à vélo, hormis une image de mon père, de son vélo et de trois copains au pied des marches de la grande maison, à l’heure où il n’avait pas encore rencontré ma mère. A moins qu’elle n’ait elle-même pris ce cliché.

Puis était venue la guerre. Mon père avait été enrôlé à Grenoble dans le Service des Subsistances, où ses connaissances agricoles étaient censées faire merveille. Il fallait nourrir les armées ou du moins, après la débâcle, ce qu’il en restait. Les soldats manquaient de café. Mon père fut envoyé au Brésil et s’installa à Rio de Janeiro. A cette époque déjà la traversée était périlleuse car les U-Boats allemands, sous-marins célèbres et redoutés, sillonnaient l’Atlantique en quête de navires ennemis.

Mon père était arrivé sain et sauf, détenteur d’un beau diplôme de « Passage de la Ligne » certifiant qu’il avait effectivement franchi l’équateur. Quelques semaines plus tard, ma mère le rejoignit à son tour à bord d’un autre navire, épargné lui aussi par les sous-marins allemands.

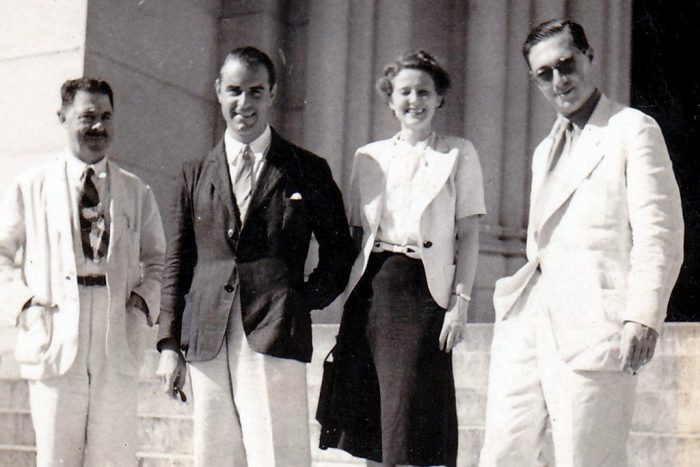

A Rio, l’uniforme arboré par la petite équipe de militaires français consistait en des chaussures, un pantalon, une chemise et une veste d’un blanc immaculé, parfois rehaussé par un chapeau, blanc lui aussi, digne de grands films de l’époque, Casablanca en tête. Bref, à Rio, on se la coulait douce.

Dans le groupe, il y avait un beau jeune homme basque prénommé Amestoy. Il devait trouver la mort dans un accident de voiture, peu après son retour en France. Même si, des années plus tard, mon père et ma mère continuaient à évoquer sa mémoire avec tristesse et affection, je ne suis pas sûr que ce garçon n’ai pas été pour quelque chose dans l’éloignement de mes parents. Allez savoir…

La guerre n’était pas encore terminée. De retour à Grenoble, mon père avait repris ses activités dans la fabrique de biscuits Brun, dont le propriétaire deviendrait bientôt mon parrain. Les bombes américaines pleuvaient sur Grenoble. Je suis né à La Tronche, l’hôpital militaire, le 27 novembre 1944. Il allait être temps de rentrer au bercail ferneysien.

Comment est-il possible que j’aie gardé en mémoire cet instant dramatique survenu à Ferney, après des heures de route, à l’entrée du chemin des Jargilières, entre ces deux hauts murs qui auraient interdit toute fuite ? Je n’étais qu’un nourrisson et pourtant, je me souviens bien des flammes s’échappant du moteur, des cris et d’une personne – qui ? – m’arrachant au danger pour me déposer en sécurité au bord de la route de Genève. Ma mère affirme que c’est impossible et que j’ai sans doute, bien plus tard, reconstitué dans ma mémoire cet épisode terrifiant en entendant mes parents en parler à table. Une chose est sûre, c’est que j’y étais et que je n’en suis pas mort.

Maria était logée à la ferme avec nous mais sa présence et ses remarques irritaient mon père et ma mère, tombant pour une fois d’accord. Mon père décida de louer pour elle un modeste appartement dans la rue de Versoix, à l’emplacement de l’actuel restaurant italien. A la ferme, nous avions les toilettes à l’étage et un semblant de chauffage central. Rien de tout ça rue de Versoix où un unique poêle à charbon chauffait tant bien que mal chambre et cuisine. Par le petit chemin longeant le verger, Maria descendait souvent jusqu’à la ferme mais s’en retournait presque aussitôt, tête basse. Imprégné de l’opprobre silencieux qui l’entourait, je crois me souvenir de lui avoir lancé des pierres ou, à tout le moins, d’y avoir songé. Que je sache, mon père ne s’est jamais rendu chez elle, rue de Versoix, et sa mort constitua une espèce de soulagement familial. Est-ce la raison pour laquelle mon père, libéré de ce poids, m’avait ensuite emmené en voyage à Barcelone, dans une Espagne franquiste où on ne se rendait que muni d’un visa ? J’avais douze ans.

Au salon, dans un des deux tiroirs du buffet, étaient rangés un pistolet 7,65mm et ses munitions, souvenir du temps où mon père était capitaine dans l’Armée française. Il m’arrivait de lui emprunter son arme et d’aller tirer quelques cartouches au bord du ruisseau. Un jour, j’y avais emmené mes deux meilleurs copains, Roland et Michel. Ils étaient les Indiens et j’étais le cowboy. Le coup partit et la balle s’enficha dans la terre sombre du talus, à quelques centimètres de Roland, ébahi et tremblant. Je les laissai là et rentrai en courant pour replacer le pistolet dans son tiroir, d’où il ne ressortit plus jusqu’à ce que, bien plus tard, je le vende contre quelques sous à un copain d’internat, qui le revendit sans doute à quelque inconnu. L’arme a-t-elle servi ? A quoi ? Je me pose encore parfois la question, comme je me demande comment mon père sembla ne jamais s’apercevoir de la disparition, fréquente puis définitive, de son arme de service.

A la maison, la vie avait son rituel. Un temps, mon père avait envisagé de solliciter un poste dans une des nombreuses organisations internationales de Genève, qui engageaient alors à tour de bras mais il lui aurait fallu se lever tôt, tous les jours, et porter costume-cravate. Il n’occupa donc jamais le moindre emploi salarié, se contentant de récolter et de vendre, à la fin de l’été, les pommes de son verger. Il gagnait aussi quelques centaines de francs en allant borner des terrains agricoles ou en apportant conseils et recommandations de partage lors d’héritages familiaux plus ou moins tendus. Donc, mon père ne faisait rien de ses journées et, pour faire bouillir la marmite, ma mère s’était décidée à redevenir secrétaire, chez le notaire installé à deux pas dans l’ancienne demeure de la grand-mère Marie, d’abord, puis dans diverses organisations internationales, ensuite.

Vivant dans la même maison, mes parents ne se rencontraient, ne se parlaient pratiquement pas. Ma mère laissait de petits mots sur la table de la cuisine. Mon père y répondait à son réveil, au début de l’après-midi, puis disparaissait au bistrot, chez Traffey, au café du Soleil, pour n’en revenir que tard, parfois éméché, à l’heure où la soupe était froide et ma mère endormie à l’étage.

Depuis ma naissance, mon père et ma mère faisaient chambre à part. Ils faisaient même étage à part. La chambre de ma mère était au premier, juste à côté de la mienne. Celle de mon père au second, sous les toits. Il y montait tard et difficilement. Je l’entendais ronfler, d’alcool et de solitude. Son étage ne disposait pas de toilettes. La nuit, mon père pissait par la fenêtre, dans le chemin des Jargilières et sur la vigne aggrippée la façade. A l’automne, il se régalait de voir les gamins chapardeurs emportant en riant de lourdes grappes au goût égrillard et un peu sûr.

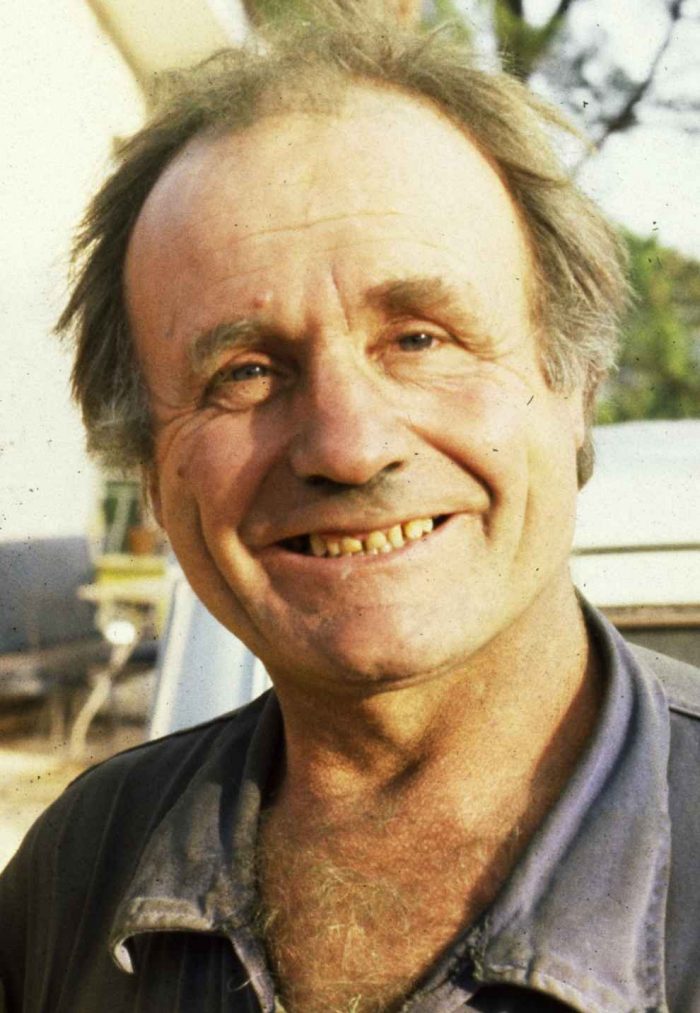

Inactivité, vin blanc et Gauloises de troupe font évidemment mauvais ménage. Mon père se laissait aller sans prendre soin de sa santé ni de son hygiène. Au village, il était pourtant apprécié et respecté pour sa bonhommie, sa bienveillance, son flegme, ses conseils et ses incontestables qualités de joueur de cartes : belote mais aussi « putze », ce jeu suisse à trente-six cartes où on peut couper et en rejouer.

Ma mère avait sa vie. Toujours bien mise et bien coiffée, elle se rendait au travail en voiture, minuscule Fiat Topolino d’abord puis Renault Dauphine et enfin Ford Taunus Coupé. Lorsqu’elle se serait installée dans le Sud avec son futur nouveau mari, elle irait même faire ses courses au volant d’une énorme voiture américaine rachetée à l’actrice Madeleine Robinson, amie de longue date, puis d’une Mercedes décapotable et rafistolée.

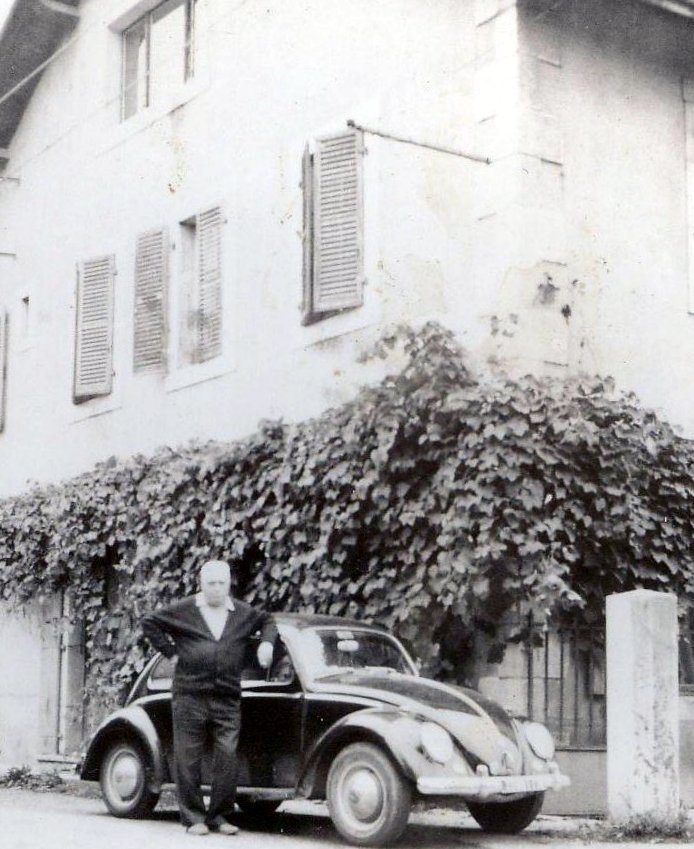

Il me faut aussi parler d’une certaine Rolls-Royce, mais pour d’autres raisons. Au temps de Ferney, ma mère avait toujours eu des aventures et certains de ses amants passaient même la nuit à la maison, la ferme d’abord, la villa des vergers ensuite. A deux pas de la ferme était la maison d’un architecte et de sa famille. Leur fils, Jean, avait à peine quatre ans de plus que moi. C’était un copain dont j’ignorais alors que ma mère déverrouillait pour lui la porte arrière ouvrant sur la grange et l’écurie. Jean s’y faufilait à la nuit tombée et grimpait comme un chat les escaliers menant à la chambre de ma mère. Je ne l’ai compris que bien plus tard. C’est donc sans méfiance que je partais avec lui, dans sa Coccinelle noire, pour participer aux fêtes de village du Pays de Gex et de la Haute-Savoie proche. Alors que je n’avais pas encore l’âge de conduire, il me prêtait même, parfois, cette voiture à laquelle il tenait tant et que j’ai pourtant, une fin de nuit, réussi à renverser dans un fossé.

Mon père avait été séduit par les sambas brésiliennes mais ne s’intéressait plus guère à la musique et aux chansons. Il n’écoutait la radio que pour les informations suisses. Pourtant, un jour, il me suggéra de lui acheter un 45 tours de Jacques Brel, « Le moribond ». Paroles prémonitoires :

Adieu l’Antoine, je vais mourir

C’est dur de mourir au printemps tu sais

Mais j’pars aux fleurs la paix dans l’âme

Car vu qu’t’étais son amant

Je sais qu’tu prendras soin d’ma femme.

Je connaissais la chanson mais je n’ai pas acheté le disque. Jean avait fini par se marier et, même si le couple était resté dans les parages, sa femme avait vite compris la situation et y avait définitivement mis fin. Parlons plutôt Rolls-Royce. Entretemps, nous avions quitté la ferme pour la villa que mon père avait fait construire en surplomb du verger, en échange de la vieille maison, à quelques centaines de mètres de là. Mon père poursuivait ses journées au bistrot. Il ne conduisait plus mais, parfois, acceptait une proposition amicale pour aller se promener en voiture dans le Pays de Gex. C’est ainsi que Blonblon, qui était déjà l’amant de ma mère, l’emmena quelquefois, lâchement, à bord de sa belle Rolls-Royce, un peu ancienne mais parfaitement restaurée par ses soins. Blonblon était mécanicien et débosseleur dans un village voisin et cette Rolls était sa fierté, sa revanche d’enfant pauvre.

A la villa comme à la ferme, mon père et ma mère dormaient à des étages différents, mon père dans un presque sous-sol jouxtant la cave, ma mère au rez-de chaussée, dans une chambre dont la fenêtre ouvrait directement su le pré. C’est là qu’un jour j’ai surpris Blonblon, bredouillant une invraisemblable explication avant de s’esbigner en enjambant prestement le chambranle.

Je n’en ai pas parlé à mon père. D’abord parce que je ne suis pas une balance. Ensuite parce que cette révélation, sans doute très relative, l’aurait mis dans l’embarras et lui aurait fait du mal en l’obligeant à agir. Il savait, j’en suis sûr, et sans doute depuis l’époque de Jean et de la ferme, mais le déni était plus confortable que la réalité.

Un jour, ma mère est partie. Bonblon quittait la région et venait d’acheter une maison en Provence. Ma mère s’y installa avec lui et ne revint jamais, sinon pour l’enterrement de mon père, toute de sombre vêtue, dans l’église de Ferney que mon père, fieffé agnostique comme sa grand-mère, n’avait jamais fréquentée mais où il avait voulu que se fasse la cérémonie, par fidélité à son ami l’abbé Boisson, homme de Dieu mais surtout bienfaiteur de l’humanité souffrante et fondateur d’une institution, Les Marmousets, qui a permis à des dizaines d’enfants, abandonnés ou orphelins, de se faire un vrai chemin dans la vie.

Il y avait un monde fou à l’église. De longue date, mon père avait indiqué qu’il ne souhaitait ni fleurs, ni couronnes, ni discours, ce qui n’empêcha pas le sénateur Ruet, que mon père avait naguère « fait » maire, de prononcer le sien. Je lui dis ma colère et nous ne nous sommes jamais reparlé, chacun conservant pour l’autre un chien de sa chienne.

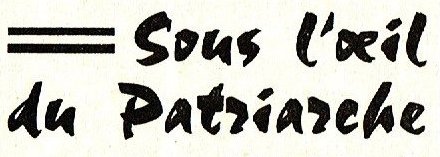

J’ignorais ainsi qu’outre ses fonctions électives, le sénateur était aussi directeur d’un petit hebdomadaire local, le Pays Gessien, pour lequel mon père rédigeait chaque semaine un billet fin et bienveillant, « Sous l’œil du Patriarche », le patriarche étant évidemment Voltaire observant le village du haut de sa statue.

Entre le décès de mon père et le discours du sénateur, le Pays Gessien m’avait proposé de reprendre la rubrique de mon papa. J’avais accepté avec enthousiasme et m’étais mis à l’ouvrage, concoctant une espèce de conte voltairien dont le héros s’en mettait plein les poches, spécialité reconnue du sénateur Ruet.

Le vendredi 4 janvier 1974, j’allai au magasin de journaux. Le Pays Gessien était arrivé mais pas trace de mon article. J’appelai aussitôt la rédaction, qui m’expliqua l’impossibilité de faire paraître un billet brocardant le patron du journal. Aussitôt dit aussitôt fait, je tapai à la machine le billet litigieux, sous le titre créé pour l’occasion, « Ferney Candide », un brûlot hebdomadaire qui, pendant plus de trente ans, allait faire rire (jaune, souvent) Ferney et tout le Pays de Gex.

Le sénateur Ruet, rebaptisé « Le Grand Muphti », y tint toute sa place, au point de devoir bientôt raser les murs de son propre village. Mais il ne fut pas le seul.

Mon père avait fait don de son corps à la science, comme on dit. C’est donc à Genève, à la Faculté de Médecine, que sa dépouille fut emportée. Hasard des choses, l’Institut jouxte le bâtiment de la Télévision suisse où je travaillais déjà, à peine séparé par un étroit passage qu’à pied j’empruntais chaque jour ou presque. Par les vitres opaques, j’ai longtemps imaginé les étudiants penchés sur le corps de mon père pour prélever tel ou tel organe. J’en étais touché mais pas malheureux car ainsi, je ne vivais pas trop loin de lui et percevais enfin tout ce que, sans vraiment le savoir, j’avais appris de lui. Il avait soixante-trois ans. J’en avais vingt-neuf. Je l’aimais, je crois.

Alex Décotte, décembre 2023